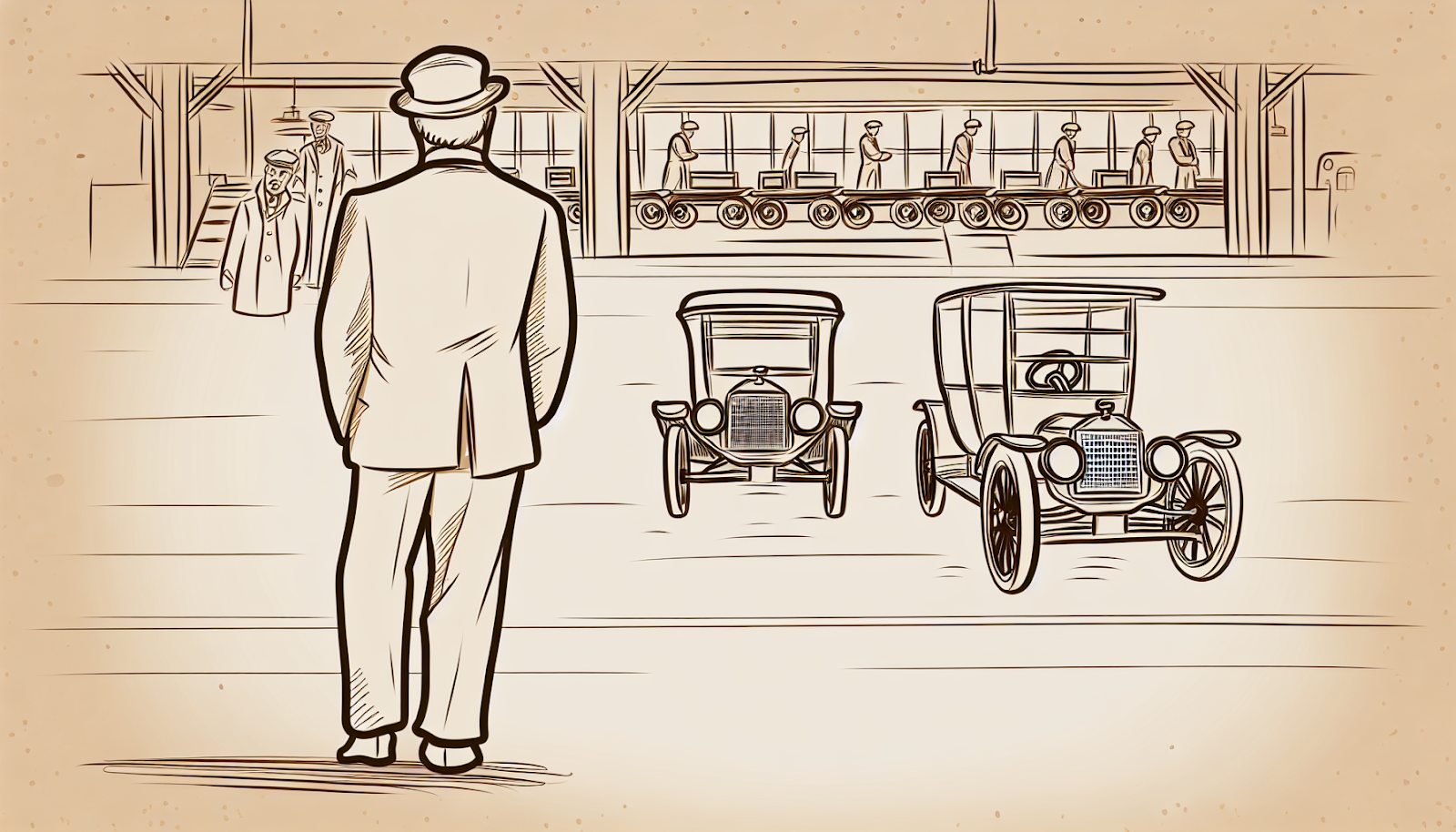

在現代汽車工業史上,亨利·福特無疑是最具革命性的人物之一。他不僅創立了福特汽車公司,更憑藉T型車和流水線生產方式徹底改變了整個行業。這篇文章將帶您回顧亨利·福特如何從一位普通工程師蛻變為全球汽車工業巨擘,以及他所推動的技術革新如何塑造了我們今日熟悉的大眾化汽車世界。

一、亨利·福特的早期經歷與創業背景

亨利·福特出生於1863年的美國密歇根州,自小便展現出對機械極大的興趣。他在1899年離開愛迪生照明公司後加入底特律汽車公司,但該公司因資金不足和管理問題而倒閉。然而,他製造了一輛賽車並在1901年打破當時美國速度紀錄,此次成功吸引了投資者的注意,使他得以籌資成立自己的企業。雖然初創企業因理念分歧而未能長久,但這段經歷讓他積累了寶貴經驗,也為日後建立屬於自己的品牌奠定基礎。

二、福特汽車公司的成立

1903年6月16日,在亞歷山大·馬康森和詹姆斯·高任思等人的支持下,亨利·福特正式成立了福特汽車公司。初期,公司面臨著資金短缺和市場競爭激烈等挑戰,但亨利·福特始終堅持一個核心理念——讓每個普通家庭都能擁有一輛價格合理且耐用可靠的汽車,而非僅僅服務富裕階層。這種理念成為福特汽車公司發展的重要基石,也在未來產品設計中得到充分體現。

三、T型車的誕生與設計理念

1908年,一款劃時代的新產品問世——T型車。這款汽車以簡單易拆卸、高耐用性及低成本著稱,其設計目標就是要讓普通百姓也能負擔得起。一些資料指出,「T」這個名稱可能來自其使用材料「錫」(Tin),但更重要的是它象徵了一種平民化交通工具的普及夢想。此外,透過標準化零部件設計,大幅降低了生產成本,提高產品一致性;同時支付較高薪酬給員工,不僅提升工作效率,也刺激消費需求,使更多人能購買自己製造出的產品。

四、流水線生產方式的啟發與實踐

在推出T型車之際,一場更大的技術革新正在醞釀中。據記載,1908年,工程師威廉·克萊恩參觀芝加哥的一家屠宰廠時,被那裡採用的一種流水線作業方式所啟發。他將此想法帶回公司進行改良,很快便應用於工廠內部。在流水線模式下,每位工人只需專注完成一道簡單工序,例如安裝輪胎,而非組裝整輛汽車。結果令人矚目——原本需要12小時才能完成一輛T型車,如今只需90分鐘即可完工。不僅如此,新系統還有效降低勞動強度,同時提升產品一致性,大幅壓低成本。例如,以前需要處理3000個組裝部件,如今被精簡為84道標準作業流程,大幅提高效率。

五、T型車的大眾化與市場影響

隨著價格下降至300美元以下(相當於今天約8000美元),T型車迅速風靡全美乃至全球市場。截至1927年停產時,其總銷量已超過1500萬輛,占當時全球所有銷售汽車的一半以上。有評論認為,是它讓美國真正成為「一個建築在四輪之上的國家」。除了交通便利性的提升外,它還催生出郊區住宅文化、道路建設熱潮以及相關配套行業,例如加油站、旅館等,可謂意義深遠。然而,由於過度依賴單一產品,公司未能及時更新產品線,在面對競爭者如通用等多樣化策略下逐漸失去部分市場份額。同時,這也反映出當時快速增長背後潛藏的不穩定因素。

六、福特主義與現代工業革命

除了技術突破外,「福特主義」也是不可忽視的重要概念。它強調通過規模化量產降低單位成本,同時提高員工薪酬以刺激消費需求。例如,在1914年,他將日薪提高到5美元(當時算是非常慷慨),目的就是希望員工能夠購買自己製造出的產品。而這種雙向促進供需平衡的方法,不僅使企業獲益,也推動整體經濟增長。然而,高效率背後也伴隨著一些批評,例如流水線工作導致勞動條件惡化,以及標準化限制創新空間。此外,公司內部管理風格嚴苛,加上亨利本人曾公開表達反猶言論,都使他的形象蒙上一層陰影。但不可否認的是,他所倡導的大規模量產模式已被廣泛借鑒至其他行業,如電子設備、生物醫療器材等領域,有力地推動了20世紀以來的人類製造活動模式轉變。

七、跨越世紀的不朽遺產

綜觀亨利·福特的一生,他不僅是一位企業家,更是一位思想家。他所倡導的大眾化理念、精益求精精神以及對未來科技趨勢敏銳洞察力,都使其成就超越同儕。而他的努力成果則透過每一次引擎轟鳴聲傳遞給後人提醒我們,即使身處困境,只要敢於突破常規,就有可能開創嶄新局面。如果今天你正駕駛著自己的愛駒,那麼別忘記向這位偉大的先驅致敬!