在台灣,每天都有無數人穿梭於城市或鄉間道路上,但也因此帶來了許多潛在的交通風險。根據2023年的統計數據,全台一年內共發生超過40萬起道路交通事故,其中造成約3000人死亡,如此驚人的數字提醒我們,道路安全問題刻不容緩。如何有效減少道路事故?答案其實並不複雜,那就是透過「利他用路觀」和「防衛型交通行為」。本文將深入探討這兩種理念,以及它們如何幫助我們打造更安全、更友善的道路環境。

利他用路觀:尊重他人安全與便利

首先,我們來談談什麼是「利他用路觀」。簡單來說,就是在使用道路時,不只考慮自己的需求,更要顧及其他人的安全與便利。例如,不逆向、不搶黃燈、不佔用車道停車等看似微不足道的小事,其實都能大幅降低意外發生機率。此外,也應注意一些容易被忽略的小細節,例如固定好運輸中的貨物或在開啟車門前仔細查看後方是否有來車,以免對其他人造成威脅。

然而,要真正落實利他的精神,需要的不只是個人的自律,更需要整體社會氛圍的改變。教育和宣導便成了關鍵。我們可以從學校教育著手,把文明用路納入課程內容;同時透過媒體傳播正確的交通觀念,使每個人都能理解自己在維護公共安全中的角色。例如,日本早已將兒童交通安全教育列入基礎課程,他們甚至要求所有機車騎士佩戴頭盔,而汽車乘客則必須繫上安全帶。當大家都願意以利他的態度面對道路使用時,一個更加和諧、安全的交通環境自然就會形成。

防衛型交通行為:主動預防與自我保護

接下來,我們進一步探討「防衛型交通行為」。這是一種主動預測並避開潛在危險的方法,其核心在於提高警覺性和反應能力。首先,我們需要了解常見事故發生原因,例如超速、酒駕或疲勞駕駛等,並針對這些問題採取相應措施。同時,也要注意周遭環境,如同行車輛、天氣狀況以及道路設施是否完善,以便提前做出判斷和調整策略。例如,在雨天或霧濃情況下適當降低速度,可以有效避免追撞事件發生。

其次,自我保護是不可忽視的一部分。我們必須培養預知危險能力,例如察覺前方車輛突然減速或旁邊摩托車可能切入自己的車道。此外,在開車前也應檢查自身狀態,包括是否有飲酒或疲勞情形,以避免因身心狀態不佳而增加事故風險。同樣重要的是,要根據不同情境選擇適合自己的速度和跟車距離,比如雨天需拉長煞停距離,以免發生追撞事件。同時,也不能忽視高風險族群——例如老年機車騎士,他們往往因反應較慢而更容易陷入危險。因此,「路老師」計畫作為一項針對中高齡者進行宣講活動的重要舉措,非常值得推廣至更多地區以提升全國性的認知水平。

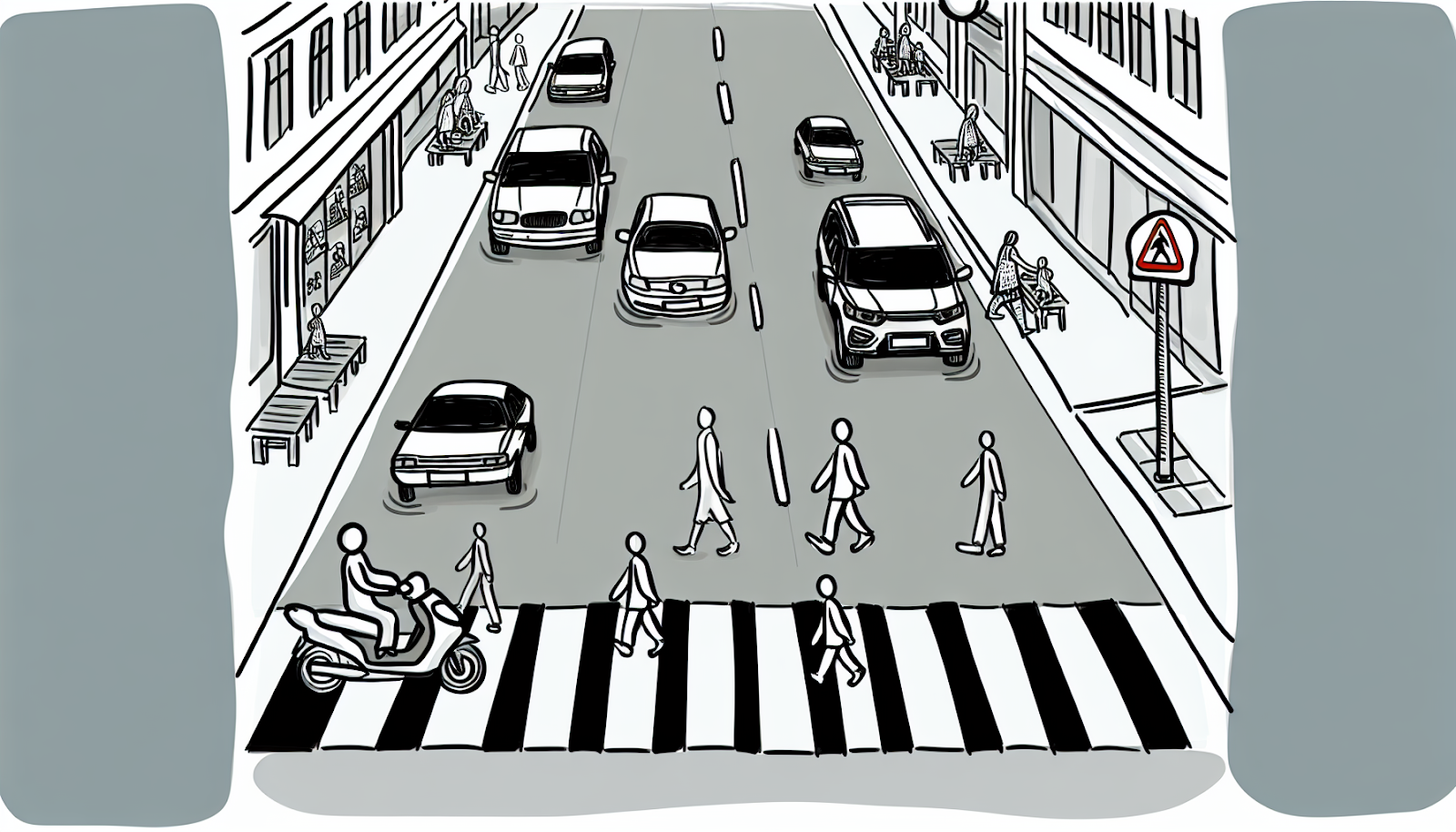

最後,「防禦性駕駛技巧」則是每位司機都應該掌握的一項技能。例如,在高速公路上保持足夠安全距離,可以給自己更多時間反應突發狀況;而在市區內則需特別留意行人穿越馬路或機車突然變換車道。此外,一些國家的成功經驗也值得借鑒。例如瑞典推動「Vision Zero」計畫,其目標是創造零死亡率的道路環境。他們通過強化法規執行、優化基礎設施以及加強司機訓練,大幅降低了重大事故率。根據統計,瑞典自1997年實施該計畫以來,道路死亡率已減少近50%。而日本則透過全面性的兒童保護措施,如學校周邊設置專屬步道及加強執法力度,有效保障了弱勢族群的人身安全。他們還要求所有汽機車遇到鐵路平交道時必須暫停確認左右方向是否有火車通過,此舉大幅提升了平交道附近地區居民的人身保障程度。

結論與解決方案:全社會共同努力,共創零死亡願景

總結來說,「利他用路觀」強調的是對他人的尊重,而「防衛型交通行為」則聚焦於自我保護。兩者相輔相成,共同構築了一套完整且有效的減少道路事故策略。然而,要真正將這些理念融入日常生活中,我們還需要一些額外努力。在政策層面,可以參考瑞典和日本經驗,加強違規懲罰力度,同時提供更多資源支持相關教育活動。在學校裡,可設置專門課程教導學生正確使用道路的方法。而媒體則可持續推出公益廣告,提高大眾對此議題的關注度。此外,也可以建立一套透明公開的平台,每月發布全國各地區最新事故統計數據,使民眾了解現況並積極參與改善工作。同樣重要的是針對高風險族群制定具體改善策略,例如加強老年人口專屬訓練課程或者增建符合人體工學設計之步道系統,以保障弱勢群體權益不受侵害。

最終,道路安全不是某一個人的責任,而是全社會共同努力才能達成的重要目標。如果每位台灣民眾都能以利他的心態上路,同時掌握基本防禦性駕駛技巧,那麼我們就有機會迎來一個更美好的未來——一條沒有恐懼、充滿信任與尊重的大道。