在現代社會,汽車已經成為我們日常生活中不可或缺的一部分。然而,這項偉大的發明是如何誕生,又是如何一步步改變世界的移動方式?讓我們一起回顧汽車歷史的重要里程碑,並探討其對人類社會帶來的深遠影響。

一、汽車的起源與早期發展

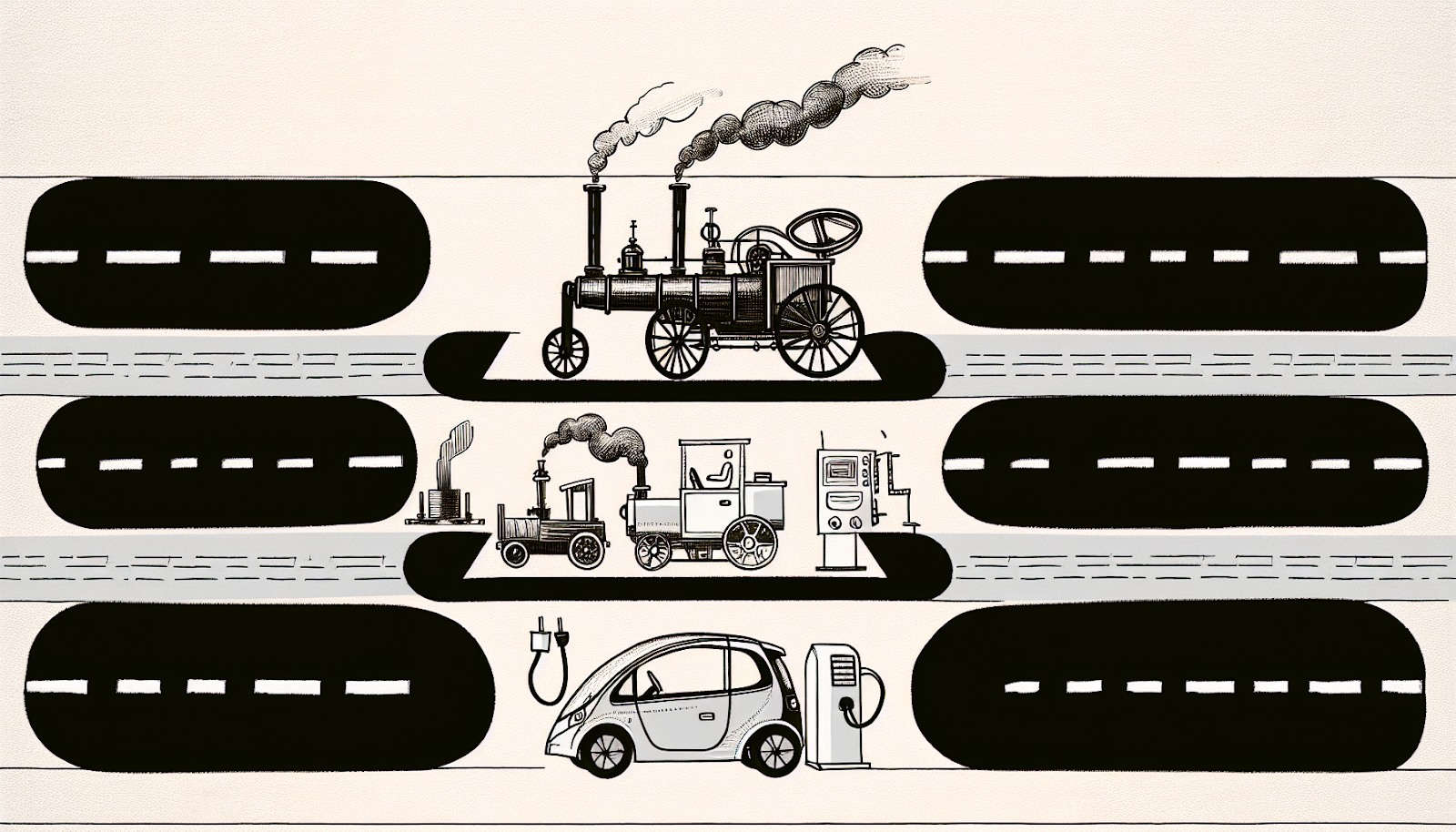

18世紀末,法國工程師尼古拉·約瑟夫·居紐設計了第一輛蒸汽動力車,但這台三輪車速度緩慢且操作困難,只能算作一個實驗性的開端。真正意義上的現代汽車則誕生於1886年,由德國工程師卡爾·賓士製造出來的一輛裝有內燃機的小型三輪車開始,它被認為是現代汽車之父。同時,美國企業家亨利·福特也因引入流水線生產模式而被譽為「大眾化交通工具」的重要推手。

第一階段:快速發展期(1885-1930)

19世紀末至20世紀初迎來了汽車產業的快速發展時期。在這一階段,多家知名品牌如賓士、福特相繼成立,而美國福特公司更是在1913年推出了革命性的流水線生產模式,大幅降低製造成本,使得普通家庭也能負擔得起購買汽車。

此外,歐洲在此期間以精密工藝和創新設計著稱。例如法國標緻品牌在1899年推出了一款採用齒輪驅動取代傳統鏈條驅動的新型轎車,大幅提升了行駛效率,同時也奠定了歐洲在全球市場中的設計領導地位。

第二階段:全盛期(1945-1980)

二戰結束後,各國政府大力支持基礎建設和工業化進程,使全球經濟復甦並促使行業進入全盛時期。在此期間,高性能和舒適化技術逐漸受到重視,例如梅賽德斯AMG系列專注於運動性能,而凱迪拉克V系列則以豪華舒適著稱。此外,日本憑藉高效能低成本策略迅速崛起,到1970年代已成為全球最大生產國之一,其代表品牌豐田更以可靠性聞名。根據數據顯示,日本汽車產量在1970年代達到每年超過1000萬輛,成為全球汽車市場的重要力量。

值得注意的是,此時消費者需求不再僅限於基本交通功能,他們開始追求更高性能、更舒適以及更具個性化選擇。因此,各大廠商投入大量資金研發,如安全氣囊、防抱死系統等技術問世,不僅提升駕駛體驗,也大幅提高道路安全性。例如,美國市場在1950年代引入了標準化座椅安全帶,大幅減少交通事故中的傷亡率。

第三階段:穩定期與技術革新(1970年代後)

自1970年代以來,由於市場飽和和能源危機等因素影響,全球產量趨於穩定。然而,在競爭壓力下,各大廠商轉向提高產品質量、安全性以及環保性能。例如混合動力、自動駕駛系統,以及近年備受關注的電動車,都標誌行業邁向智能化新篇章。

然而,新興技術也面臨挑戰,如電池製造成本過高、充電基礎設施不足,以及自動駕駛系統在法律責任分配上的不確定性。例如,目前許多城市仍缺乏足夠數量的快充站點,而自動駕駛在複雜天氣條件下表現不佳。針對這些問題,科學家和工程師正積極探索技術突破方向,例如開發更高效的固態電池技術以降低成本,並研究基於太陽能的移動充電站來解決基礎設施不足的問題。同時,AI技術的進步也有望改善自動駕駛在極端環境下的表現。

例如,中國政府積極推廣新能源補貼政策,加速公共充電樁建設;同時,美國Waymo公司也持續測試無人出租服務,以解決城市交通壓力問題。

二、汽車對世界移動方式的改變

首先,便捷性和舒適度無疑是最直觀改變。相比傳統馬匹或火車旅行方式,私家轎車提供靈活自由且快捷的選擇。此外,美國福特公司率先採用的大量生產模式,不僅降低單位成本,也讓更多人享受到科技便利。

其次,在城市規劃層面上,道路網絡需配合私家轎車使用需求,因此許多城市不得不重新設計街道佈局甚至整體基礎設施。例如美國高速公路系統就是典型案例,其有效連接各主要城鎮,同時促進郊區住宅興起。而在台灣,高速公路沿線地區的人口流向亦呈現集中趨勢,有助於經濟活動聚集,但也導致北部地區資源過度集中問題。針對此情況,可透過資源共享、基礎建設優化以及環境保護措施來改善,例如鼓勵民間參與管理或推行共用硬體設備政策,以提高資源利用效率並減少浪費。

最後,汽車普及亦對社會結構產生深遠影響。不僅改變了人們的生活方式,還促進了經濟流通與全球化進程。例如,人們可以更自由地選擇居住地與工作地,進一步推動都市化。同時,自20世紀中葉以來,相關配套行業如石油加工、道路建築等蓬勃發展,也使得整個經濟體系更加繁榮。

三、結論

從蒸汽到內燃,再到如今智能電氣化轉型,每一次革新都反映出人類智慧的不懈追求。未來,我們期待看到更多突破,例如解決當前新能源短板、完善智慧交通網絡等挑戰,以實現真正綠色可持續移動願景。同時,當前已有研究顯示,固態電池技術和AI應用將成為未來發展的關鍵推動力。我們也希望透過合理規劃改善目前存在的不平衡問題,共同迎接更加便利、美好的生活方式。