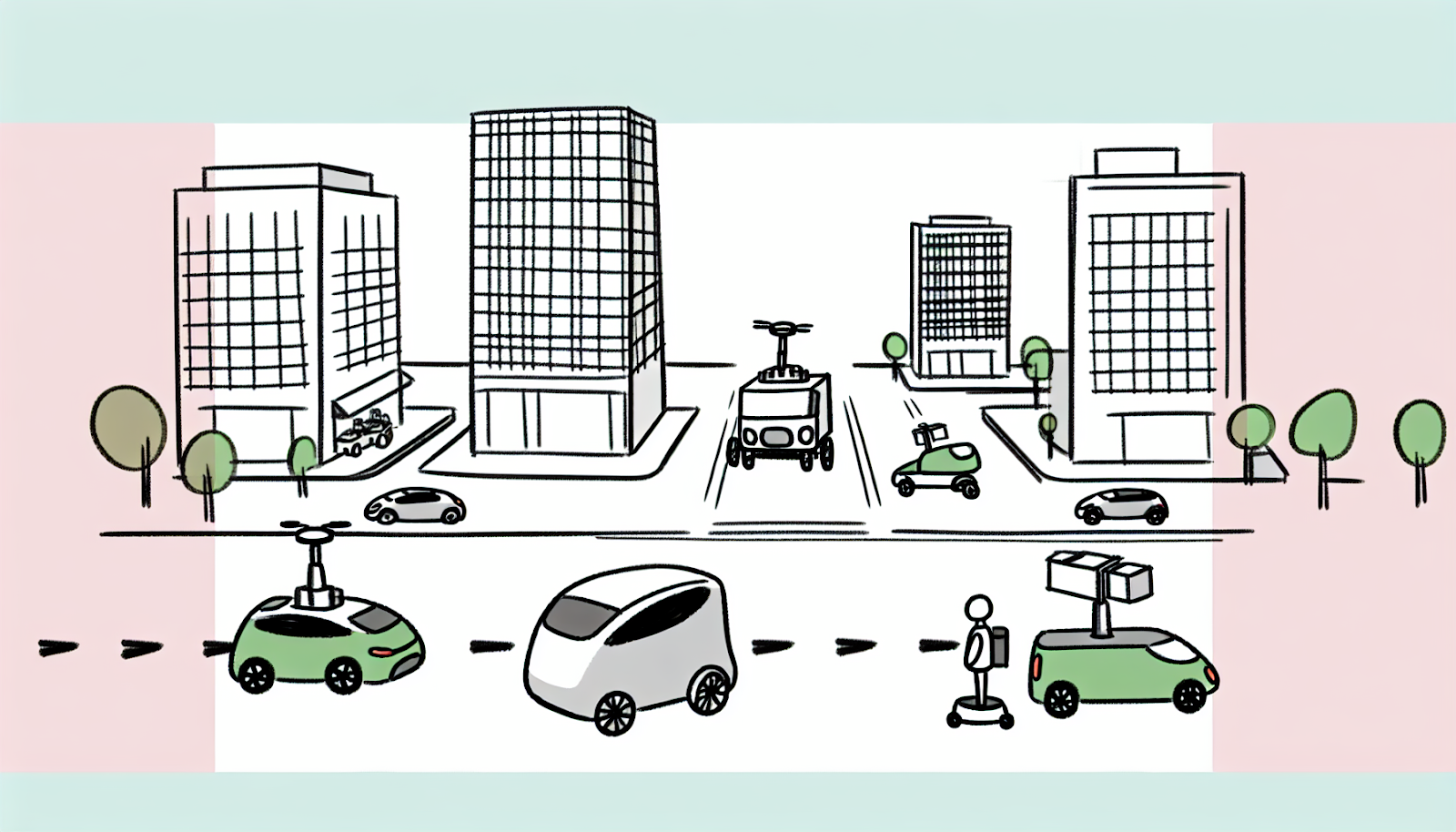

在全球城市化進程不斷加速的今天,如何解決日益增長的人口密度帶來的交通壓力成為各國關注的焦點。L4級自駕技術、智慧物流應用以及商業化進程正在逐步改變我們對未來城市交通的想像。本文將從政策支持、智慧物流應用、商業化實踐到創新技術及挑戰等層面,探討這些因素如何推動未來城市交通的創新。

L4自駕技術的政策支持與發展背景

近年來,各國政府積極推動高級別自駕技術(如L3和L4)的法規制定。例如,中國工信部發布了《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》,首批試點包括多家知名企業,如蔚來和比亞迪。同時,北京市也推出了一系列條例草案,以提供清晰且可預期的制度框架。在台灣,自駕車相關中央法制規範研究已經啟動,希望能夠為地方政府和產業界提供參考依據,加速相關產業落地。

此外,自駕系統引入人工智慧(AI),例如深度學習系統可以即時分析交通流量並生成最佳路徑。簡單來說,深度學習是一種模仿人腦學習方式的技術,可讓自駕車更快速地適應複雜路況。而Bosch和Mercedes-Benz則合作推出了全自動停車技術,使得汽車能夠在無需人類干預下完成停車操作,有效提升了安全性和便利性。這些AI技術不僅讓自駕車更智慧,也為未來交通管理提供更多可能性。

智慧物流應用中的無人配送車

隨著電子商務需求持續增長,無人配送車已經成為智慧物流的重要組成部分。在台灣及其他地區,我們可以看到這些小型無人車穿梭於街道間,用於快遞、外賣甚至零售商品配送。這些無人配送工具配備了多傳感器數據融合功能,可以即時感知周圍環境,例如避開障礙物或選擇最佳路線。此外,其搭載了編隊巡航功能,使得多輛配送車能夠協同工作,提高效率並降低能源消耗。

例如,美團利用視覺導航系統和UTM(無人機交通管理)系統,在冷鏈物流中確保生鮮食品品質,同時提高交付速度。UTM系統是一種專門管理無人機空域的技術,能協調多個無人機的飛行路徑,避免碰撞並提升運營效率。而在某些大型社區內,一輛主控配送車可以帶領其他小型單元完成分區投遞工作,是勞動力短缺情況下的重要解決方案。這些成功案例顯示出無人配送不僅提升了物流效率,也為智慧城市建設提供重要支撐。

接下來,我們將透過百度“蘿蔔快跑”的實際案例,更深入了解此類項目的商業潛力與挑戰。

無人快遞車的商業化實踐案例

以百度旗下“蘿蔔快跑”項目為例,其在武漢大規模部署超過千輛無人快遞車,不僅服務範圍覆蓋770萬人口,更計劃於2025年達到全面盈利。然而,此類成功案例背後也伴隨著一些潛在風險。例如,在責任歸屬方面,如果出現事故,是由於系統錯誤還是使用者操作不當?此外,大量部署是否可能導致道路擁堵或資源浪費?

針對這些挑戰,可以考慮採取以下措施:

1. 制定專門針對無人配送法律框架,例如明確事故責任歸屬;

2. 鼓勵企業採取中轉配送模式,即由無人機或小型電动车負責站點間運輸,再由人工完成最後一公里交付,以提高效率並降低成本;

3. 加強市場教育,提高民眾對此類服務接受度,例如透過公開測試活動展示其便利性和安全性。

透過上述方法,可望減少阻力,加速此類項目的廣泛普及。

車路雲一體化技術的創新應用

要讓L4級別以上自駕真正融入城市交通系統,“車路雲一體化”是不可或缺的一環。該概念指的是將道路基礎設施、自動駕駛汽車以及雲端平台相結合,以實現信息共享並優化整體效能。例如,在高速公路上,高精度編隊貨運已被視為該技術的一大亮點。一支由多輛卡车組成的小型編隊,可以透過雲端指揮系統保持固定距離行進,不僅降低空氣阻力,也減少燃料消耗。此外,此類系統還能即時監測道路狀況,例如提前通知前方是否有施工或事故,提高整體安全性。目前,中國、美國等地均已開始測試相關方案,其成果令人期待。根據研究,每輛卡车每年可節省數萬元燃油成本,同時降低碳排放,是兼顧經濟效益與環境保護的重要突破。

值得注意的是,此種協同控制方式類似於訓練有素自行車隊伍,在保持高速行進同時有效減少能量損耗,是科技創新的典範之一。

自駕技術發展面臨的風險與挑戰

儘管前景光明,但高級別自駕車仍面臨諸多挑戰,包括核心科技研發難度較高,以及不同廠商之間缺乏統一標準所帶來的不兼容問題。此外,自動駕若因事故引發社會恐慌,也可能阻礙普及速度。因此,各方需要共同努力,在確保安全性的同時,加強公眾教育,提高社會接受度。例如,可透過媒體宣傳展示成功案例,以及邀請民眾參加公開測試活動,以減少大眾疑慮。同樣,由政府制定標準框架促進產業鏈上下游協同合作也是必要一步。

目前,德國已通過法律明確分配責任,為其他國家提供了寶貴的參考。在市場教育方面,可以考慮與學校合作,設計自駕車科普課程,讓下一代更早熟悉相關技術。

未來方向建議

綜觀當前趨勢,高級別自駕正逐步從理論走向現實,其對未來城市交通影響深遠。然而,要真正實現全面落地,需要政府持續完善法規框架,同時企業需加強核心科技研發力度。在此基礎上,“智慧物流+高效基建”的雙輪驅動模式將成為未來十年的重要方向。

具體而言,可考慮以下幾點措施:

1. 政府加速推動試點計畫,針對不同場景制定差異化政策,例如都市中心適合小型電動車,而郊區則更適合大型貨運編隊方案;

2. 企業專注於突破瓶頸科技,如低成本激光雷達、高精度定位算法等;

3. 推廣跨界合作模式,例如讓科技公司與傳統汽车製造商攜手,共同打造更完善的平台;

4. 增加資金投入,優先支持具有高社會效益的技術,例如針對老年人或行動不便者的自駕接駁服務。

我們期待看到更多成功案例誕生,共同迎接更加智能、高效且綠色的新型城市交通系統。