在現代汽車工業中,底盤被譽為「汽車的骨架」,它不僅支撐著整個車身,更是動力傳遞和操控性能的重要基礎。本文將深入探討車輛底盤的組成、設計類型以及其在不同行業中的多元應用與未來發展方向,希望幫助讀者全面了解這個關鍵部件的重要性及潛力所在。

一、車輛底盤的基本組成與功能

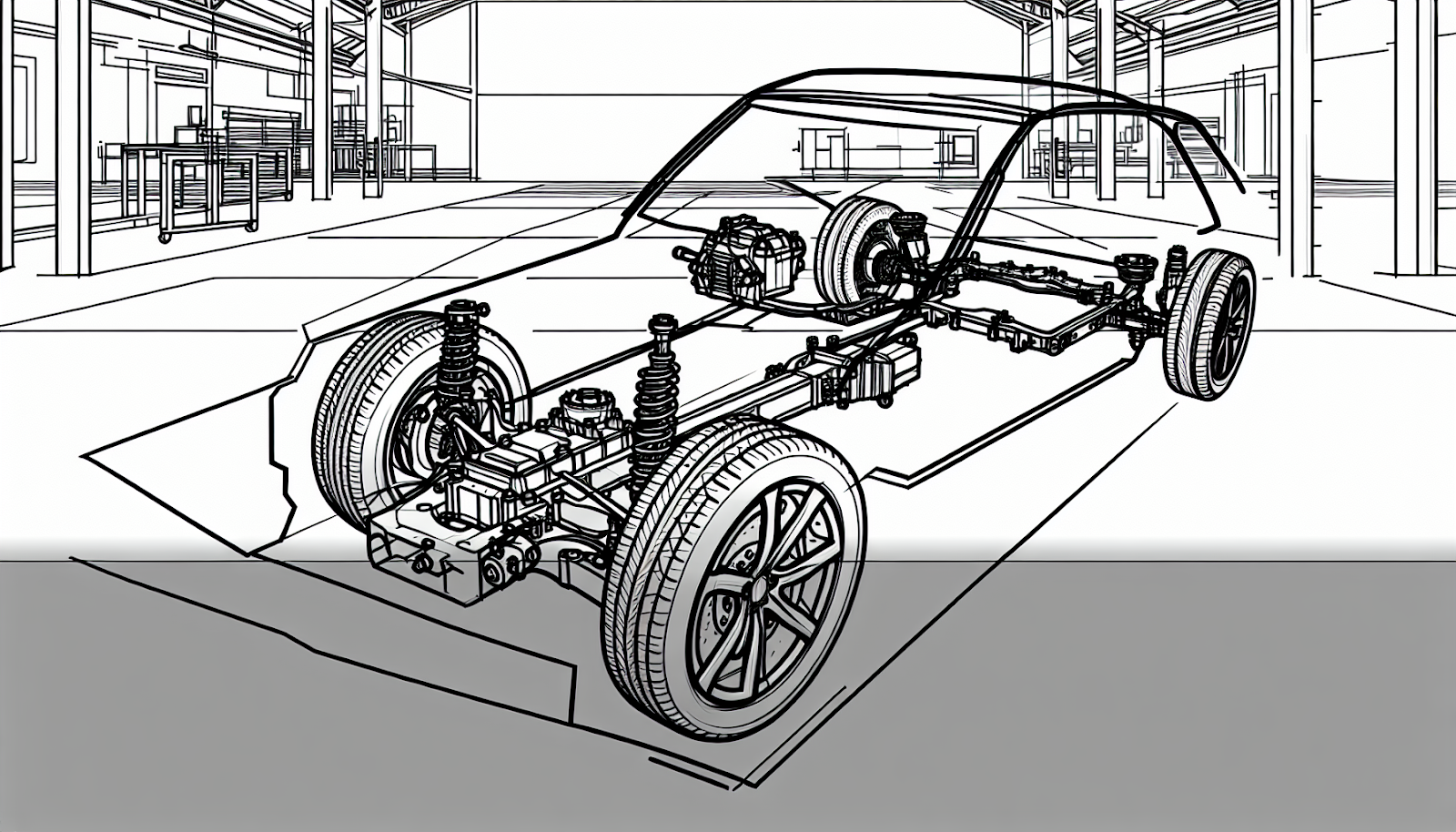

首先,我們來看一下底盤由哪些部分組成,以及它們各自負責什麼功能。傳動系統可以想像是一座橋樑,把引擎產生的動力有效地送到驅動輪上,使得汽車能夠順暢地行駛。就像腳踏車上的鏈條一樣,它是整個動力輸送過程中的關鍵。而煞車系統則可以比喻成腳踏車上的煞把,它通過摩擦作用讓汽車減速甚至停止,是保障安全不可或缺的一部分。此外,懸吊系統由彈簧、減震筒和連桿組成,就像一雙鞋墊,在路面顛簸時吸收震動以提升乘坐舒適度;而轉向系統則如同人的手臂,它通過轉向器和操縱機構讓駕駛者能夠精準控制方向。例如當你轉動方向盤時,它會迅速將指令傳遞至前輪,使得汽車按照預期方向移動。這些子系統共同作用,使得汽車具備良好的操控性能、安全性能及乘坐舒適度。

每個子系統都需要經過精密調校以達到最佳效能。例如,高端跑車通常採用更複雜且靈敏的懸吊設計,以提升操控性能;而商用卡客貨運輸則更注重耐久性和負載能力。這些差異反映出不同用途對於底盤各部分要求的不盡相同,也突顯了工程師在開發過程中的挑戰所在。

二、車輛底盤的設計類型及其特性

接下來,我們進一步探討三種主要的底盤設計類型及其特點。第一種是承載式車體(Unibody),這是一種將整個汽車結構整合為一體化設計的方法。在這種結構中,所有載荷均由整體框架分散承受,其優勢在於重量較輕且重心低,因此非常適合公路行駛。例如Toyota Camry就是典範代表。然而,由於需要高度精密製造工藝,其成本相對較高,同時抗扭剛度可能不足以應付極端環境需求,例如越野場景等情況下表現稍顯劣勢。

第二種是非承載式車體(Body on Frame),該結構採用了獨立鋼製框架來支撐整個汽車外殼。這種設計因具有出色抗衝擊能力而廣泛應用於卡客貨運輸領域,但相對增加了重量並降低燃油效率。此外,由於中心質量偏高,在高速急轉時穩定表現略遜一籌。然而,它卻因維修方便且耐久可靠而深受青睞,例如Jeep Wrangler通常採用此類結構以滿足惡劣工況需求。

最後是鋼管式框架(Tubular Chassis),這是一種類似三角幾何形狀焊接而成的小眾化選項,多見於賽事專屬或手工打造精品級超跑上。它擁有極高抗扭剛性的優勢,但由於生產量少且技術門檻高,因此更多被視作「訂製」解決方案,而非大規模量產模式的一部分。例如F1賽事中就大量使用此技術以追求極致性能表現。

三、不同行業對底盤設計的應用需求

不同產業對底盤設計的需求各有側重,這也促使底盤技術不斷發展與演進。在民用汽車領域,承載式車體因其輕量化設計和良好的舒適性,成為轎車和小型SUV的首選,例如Toyota Camry就是一個典範。而在物流與工業應用中,非承載式車體則因其強大的負載能力和耐用性,成為貨櫃卡車和重型設備的主要選擇,能夠應對頻繁裝卸貨物的需求。

在競賽應用方面,鋼管式框架以其高剛性和輕量化特性,成為賽車設計的核心。例如McLaren P1系列便是這類技術的代表,將性能與藝術完美結合,吸引無數收藏家追捧。而軍事應用則需要兼顧負荷能力、安全性與特殊操作條件,例如坦克和裝甲運兵車,這些車輛往往需要穿越險峻地形,並在惡劣環境中執行任務。軍事底盤設計還需面對極端條件下的挑戰,如抗爆能力與快速維修需求,這對工程師而言是極大的考驗。例如,CATL智能底盤的應用便展示了如何結合創新技術來應對這些挑戰。

四、底盤設計未來的發展趨勢

隨著科技的不斷進步,車輛底盤的設計也在朝著智能化、輕量化與多元化的方向發展。智能化方面,底盤將結合感測器、自動駕駛技術和數據驅動技術,提升行車安全與效率。例如,奇瑞汽車的雲台智能底盤和CATL CIIC智能底盤便是這方面的成功案例,展示了如何透過技術創新來實現更高效的行車體驗。輕量化則是透過採用新材料,如碳纖維複合材料與高強度鋼,來降低車輛重量,進一步提升燃油效率與環保效益。例如,麥格納推出的輕量化副架便是一個典型案例,展示了如何在保持結構強度的同時實現減重。

多元化則是針對不同市場需求,開發更多樣化的底盤設計。例如,電動車底盤需要特別考量電池的安全性與佈局,而高性能車輛則更注重剛性與穩定性。這些多元化的需求促使底盤設計不斷創新,為市場帶來更多可能性。

五、結論

車輛底盤作為汽車的核心結構,其設計與應用直接影響到車輛的性能、安全性與適用性。無論是日常民用、工業用途、競賽需求還是軍事應用,不同的底盤設計類型都能提供針對性的解決方案。未來,隨著技術的不斷進步,底盤設計將更加多元化與智能化,為各行各業帶來更多創新與可能性,並在全球交通與工業領域中發揮更重要的作用。