台灣道路交通問題一直以來都是民眾高度關注的議題。根據內政部和交通部的統計數據,每年因交通事故而喪生的人數居高不下,而受傷人數更是難以計量。這些數字背後,不僅代表著家庭破碎,也顯示出台灣在道路規劃、政策執行及社會文化上的諸多缺失。本篇文章將從主動和被動兩大面向,探討如何有效改善台灣道路交通現狀。

台灣交通安全現狀與挑戰

目前,全國約六成以上重大事故發生在路口,其中機車騎士和高齡者是最常見的受害族群。根據2024年的統計資料,高齡者占總死亡人數38.2%,而18-24歲年輕機車騎士則占總事故件數30%以上。此外,「偏鄉地區缺乏完善的人本設施」也是一個長期存在的問題。例如部分偏鄉地區甚至沒有基本的人行穿越線或照明設備,道路條件差使得傳統客運難以營運,導致居民出行風險增加。

雖然政府已推出多項政策,但落實上仍存在困難。例如,由於地方政府資源分配不均以及執法人員不足,使得許多政策無法全面推展。同時,道安指標體系尚未完全建置,各項數據整合應用也有待提升,這些都限制了政策的實際效果。

教育與宣導的重要性

教育是改變觀念最根本的方法之一。透過發展「交通安全教育模組」,將相關知識納入中小學課程,可以從小培養學生正確的道路使用習慣。例如某中學通過模擬路口情境教學,大幅降低了校外事故率。同時,「公車進校園」計畫也能有效降低青少年因騎乘機車而發生事故。今年10月起,全國啟動「交通安全月」,以「路口安全」為主題,加強各級學校和地方政府合作。

科技執法的應用

另一個重要方向是科技執法。目前已有部分地區開始採用「路口科技執法設備」,例如超速攝影機和闖紅燈偵測器。然而,此類設備仍需更廣泛地部署,以提高違規檢舉效率。此外,「區間測速」系統已證明能有效降低高速公路上的事故率,其運作方式是記錄車輛在特定區域內平均速度,以精準檢測超速行為。結合大數據技術進一步分析肇事熱點,也能幫助資源配置更加精準,提高執法效率。

執法提升策略

在法律層面,加重罰則是一種震懾違規者的重要手段。例如針對無照駕駛或危險駕駛者,提高罰款金額並附加強制性的道安講習課程。不僅如此,每季推出一項特定主題,例如「停讓斑馬線」,結合宣導和執法,也能逐步改變民眾的不良習慣。同時,各縣市可依其特性制定年度高肇事族群工作手冊,以便更有針對性地解決問題。例如某縣市針對年輕機車騎士制定專屬方案後,其事故率下降了15%。

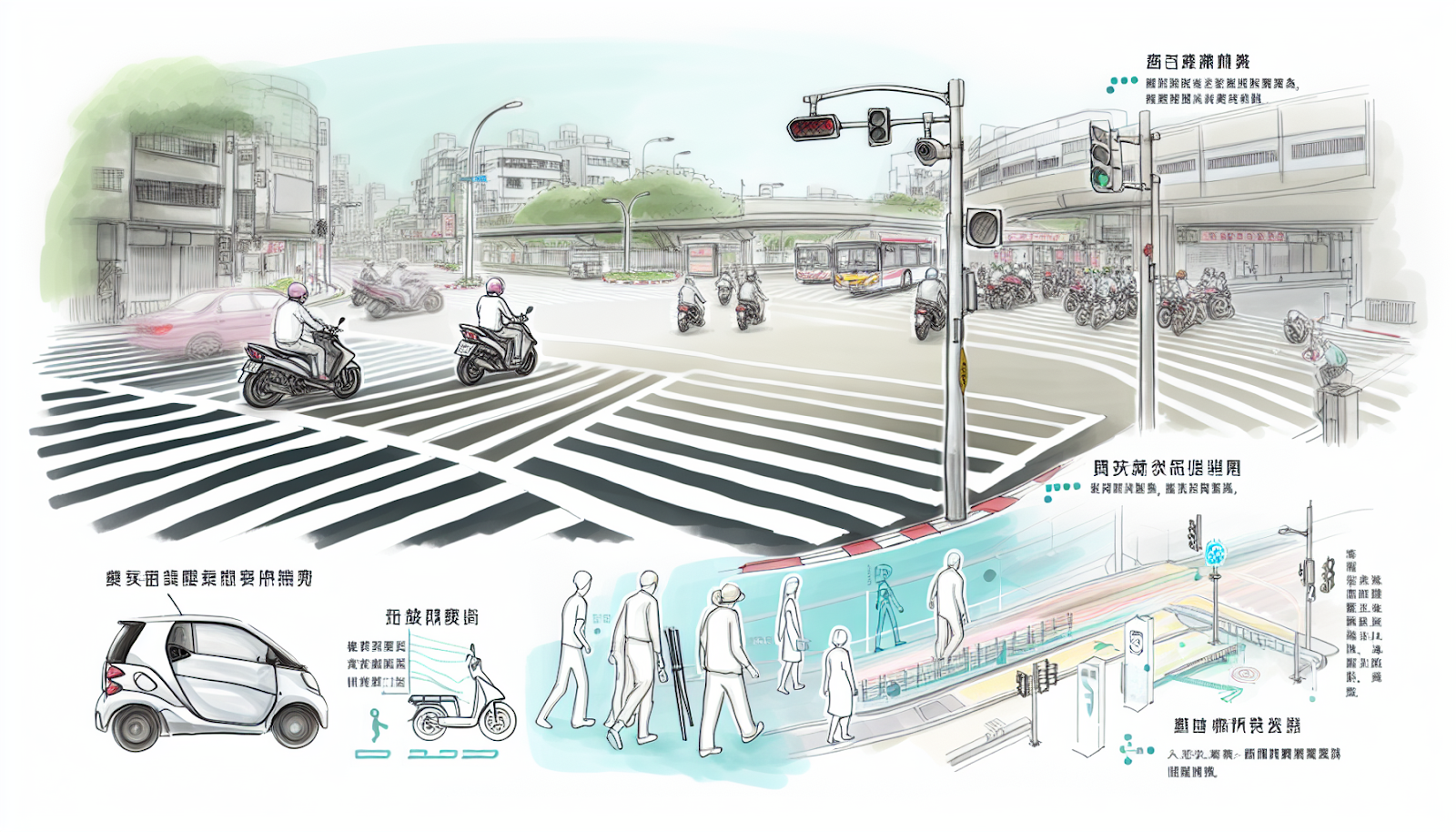

道路基礎設施改善

最後,道路基礎設施需要全面升級。內政部已經開始推動「危險路口改善」工程,包括增設庇護島、擴大人行道空間以及提升夜間照明品質。截至去年底,共完成400處危險路口改造,今年度預計再完成800處,此舉將大幅減少肇事熱點。根據已完成案例顯示,有些改造措施使相關路口事故率下降了30%以上,可謂成效顯著。

被動措施的輔助角色

除了主動出擊,被動措施同樣不可忽視。在監理方面,加強對酒駕和無照駕駛者管控尤為重要。例如累犯者可以採取吊銷終身駕照或要求接受心理輔導。同時,引入國際先進經驗,如日本停讓文化相關罰則值得借鑒。在某市試行類似罰則後,其行人優先通行比例提升了25%。此外,資訊公開也是一種有效提升地方政府責任感的方法。透過定期揭露各縣市道安績效報告,可以促使地方首長更加重視此議題。而基礎設施數據化應用亦協助跨部門協作,提高政策落實效率並精準分析高風險區域模式。

社會參與與文化推廣的重要性

要徹底解決問題,需要全社會共同努力。「停讓文化」便是一個典型例子。在許多歐美國家,只要有行人在斑馬線旁等待,汽車都會自覺停下。但在台灣,大多數司機卻選擇直接通過。因此,我們必須透過大量文宣及短片教育民眾停讓的重要性,同時鼓勵警察單位加強取締相關違規行為。此外,高齡友善環境建置亦是未來努力的重點之一。參考WHO提出的「高齡友善城市」概念,台灣可逐步增設無障礙步道、休息椅等設施,並透過社區志工推動高齡者交通安全教育。例如某地區試行的「高齡者專屬步道」計畫,已成功降低該區域高齡者事故率20%。

結論與未來展望

綜合上述分析,要真正改善台灣道路交通現況,需要從教育、科技、法律到基礎建設全面著手。我們建議政府持續投入資源於「人本交通環境」建置,如前瞻基礎建設中的無障礙空間;另一方面,也應該鼓勵企業及非營利組織加入,共同打造更友善、更安全的道路使用環境。此外,可設定階段性目標,例如每年降低10%的事故率,同時參考其他國家成功案例,以逐步邁向零死亡願景早日實現。為確保目標落實,應建立清晰的成效衡量標準,例如定期追蹤事故數據變化及政策執行情況,確保每一項措施都能切實改善交通安全。